日常生活是通往真實自我的路徑:李明璁再書寫《物裡學》談「重新發現事物的目光」

如果你自認並非理科腦或身心靈自然而然容易對教科書產生排拒力,這是一本你在書店,眼神掃過書區可能會不經意略過的一本書。李明璁的《物裡學》從書名開始就是一個測試,我們容易誤解為腦海中習以為常的「物理學」。若非仔細看,才發現書名另有蹊蹺,實為「物『裡』學」,書裡面李明璁書寫生活中的近五十個物件,有些自回憶裡取出解封,有的則是對時代現象的爬梳與理解。透過觀看的心靈與眼睛,身邊那些再日常不過的物件,其實都是通往真實自我的路徑。尤其在疫情年代,不少人容易產生身體與眼界的困頓之感,但李明璁試著提醒「新大陸不在遠方,在你重新發現事物的目光」。

13年後李明璁再書寫《物裡學》

《物裡學》是李明璁在2008年出版的第一本書,13年後李明璁完成增補改寫、重新攝影、精裝設計,由大塊文化出版,以復刻增修新版之姿回歸。李明璁這樣闡述《物裡學》,「社會學的第一課就談到『小自我』跟『大社會』的宏觀結構互相揉合在一起,個人的變化跟社會的變遷是交織的。這本書可以看成是一本散文加攝影的創作,事實上背後更想要處理的是,作為一個台灣人與觀察台灣社會的社會學者,透過物質文化的變遷,我是怎樣理解台灣社會,以及如何由小觀大、見微知著,透過物我關係來重新理解自我。」

從初版至今,這十幾年過去,李明璁笑稱自己從青年後期變成中年大叔了。整體台灣社會對於物質這件事,也從講究CP值、功利計算、在意他人的認同眼光品味,逐漸翻轉為,重視個性自我、非CP值以外的情感認同、擁有獨特的分眾化品味或風格。他認為2008年寫的《物裡學》,這樣的觀點或思考方式其實沒有過時,13年後再出版,李明璁說,「為何這次我不會只是定位成再版,其實它也再版過好幾次了,若只是再版、換包裝,我覺得意義不大,這次除了新增篇幅,每一篇其實我都有微幅修改,也拿掉了幾篇,事實上就是希望它能夠更加與時並進,事實上,我每天都在重寫跟增加《物裡學》」。

「我選擇與擁有的物,投射了我是誰」,《物裡學》舊版描述的四十個物件,當中沒有分類隨性排列,這次近五十個物件分別以「影像之物」、「聲音之物」、「飲食之物」、「裝扮之物」、「居所之物」、「行旅之物」、「秩序之物」、「解放之物」、「象徵之物」、「閱讀之物」為類目,當中李明璁從80年代少年的成長經驗,寫到當下的時代之物,像是新增版中的「自拍照」就是數位社群時代的產物;「抗議物件」則從英國寫到台灣,最後寫到香港,談論抗議物件的各種脈絡,也談及抗議中的譬喻式的物件,像是香港的黃色雨傘或是台灣的太陽花。書後段的「閱讀之物」內容幾乎是新增的,描述過期的雜誌、不合時宜的書、Mook雜誌書…目的在於閱讀結束以後,回到它是一本書、一個物件,並且回應為什麼在數位閱讀時代,書仍有存在的意義。

重新發現的重要,最終與發現自我有關

這十幾年間,網路、新媒介變化之快,龐大的資訊量,各種人事物快速走紅也隨之退燒,民眾的普遍健忘,內心的真正寧靜似乎變成一種稀有情境。李明璁的《物裡學》,似乎在提醒,回歸自身,專注一件事,發現事物本質眼光的重要。李明璁回應「我的確這幾年的創作有個很重要的基調『重新發現』」,日常太稍縱即逝,或者我們很容易會覺得這又沒什麼,但我覺得,你只要慢下來,或者你只要鑽進去,多去連結一些什麼,你就會發現人事物新的意義,而為什麼要重新發現,其實最終跟發現自我是有關的。」

「人事物是我們的一面鏡子,『我』這個主體(subject)總是要透過物體(object)去發現我是個怎樣的人。我喜歡吃什麼、喜歡穿什麼,喜歡待在什麼樣的場所空間,其實都會決定我是誰、我想成為誰。」

李明璁接著談到「這幾年包括寫書,主持《我在市場待了一整天》,相當程度都是在做這樣的事,『入乎其內,出乎其外』我喜歡這樣的求知或生活方式。」很多人覺得他很社交、長袖善舞、創作也多,但同時他也有某種anti-social,「有時候有點孤僻,需要大量的隱私與閱讀,很多時候我寧願捨棄社交活動,讓自己有比較多安靜的時間,我覺得這個平衡挺好的。雖然近年是我人生最忙碌的時候,但我一直在練習一種鬧中取淨、忙中偷閒、亂中有序、快中有慢。如果變老真的有一點點幫助,我想就是這樣的平衡。」

如何培養觀察事物的眼光,練習轉熟為生的能力

要如何培養觀察事物的眼光?李明璁舉出,在他所接受劍橋的社會人類學訓練裡面,有個對他不只是學術上,也是影響人生的一個重要概念,「過往的知識都是把不認識、不知道的變成知道的,也就是把陌生的變成熟悉的,但是在劍橋提供給我的訓練跟眼光,反而是轉熟為生(去熟悉化defamiliarization),就是把熟悉陌生化,這是什麼意思呢?「不要太快認為,這事情理所當然,反而要退一步的去想,這真的就是所想的那樣嗎?或者有沒有別的可能?為何只能這樣…簡單來說,要練習『轉熟為生』的能力。」

再來是「歷史感」跟「比較感」,比較感是跨空間、跨文化的想像;歷史感在於可以從歷史裡面去找來龍去脈,你以為很新的東西不一定是新的,以前就發生過了;你以為已經過時的東西,仍然大有可為。擁有歷史感、比較感,你就比一般人更有透視力、有第三隻眼來看待事物的眼光。

重新觀看、理解人事物,50公分的距離

李明璁這幾年花了很多時間、力氣,做電視節目、辦刊物、出書,透過不同媒介主旨都是希望大眾能夠再發現些什麼,他說,的確有人覺得《物裡學》內容有點深,可是我是故意的,我一直希望所做出來的作品,能夠給讀者或觀眾,一個重新理解人事物的「50公分的距離」。

什麼是50公分的距離?他說,如果你端出的東西是距離讀者100公分以上,像是學術作品,他就會覺得那跟我無關,我也看不懂、我沒興趣,我為什麼要知道這個…但如果距離只有1公分的話,他會覺得事情就這樣啦,我為什麼要懂。「所以我一直在做一件事,不管它在一般的理解是100公分遠,還是在1公分近,我都會想辦法拉到50公分的位置,勾起好奇心,也製造了某一種對話,最後會促成重新觀看、理解人事物的方式,然後這件事都跟重新認識自我是有關係的。」

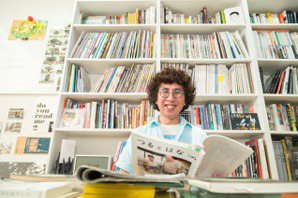

李明璁

最新文章

-

陶藝家安藤雅信的收藏展: 美學的時間軌跡

2026/01/29 -

伊日後樂園BACK_Y帶來台法藝術家雙個展,自然與數位混種的風景與昆蟲擬態探詢棲身之所

2026/01/29 -

奇美埃及展1/29登場!預約方式、免費導覽、必買周邊、7大展覽主題總整理

2026/01/28 -

Organik Festival 2026有機音樂祭4/24-4/26,將世界的聲音匯聚北海岸半島秘境

2026/01/28 -

當百年糖廠遇見媽祖祝福 北港《光之祥雲》璀璨啟燈串聯2026北港燈會文化盛典

2026/01/27 -

嘉義生活風格雜誌《+1+1+1》Special Issue 正式出刊! 從共享、宜居、摩登精神出發

2026/01/26 -

工藝所承載的香港模樣:專訪木工品牌「門後製作」

2026/01/26 -

在香港離島實現生活可能:專訪「Islanders島民」創辦人陳俊傑

2026/01/26 -

一腔熱情 謝盈盈:希望看藝術變輕鬆

2026/01/23