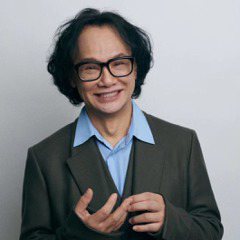

作者

姚謙

音樂人、作詞者、作家、藝術收藏家。歷任臺灣 EMI、Virgin、Sony唱片公司總經理,30年來於創作與管理兩面行者,熱愛藝術、文學、電影、旅行。近年積極參與專欄、小說、電影等工作。

藝術收藏家姚謙/時代之聲:「CITY OF OTHERS」展覽

許久未曾造訪新加坡,這次的行程專程為了參觀「新加坡國家美術館」展覽「CITY OF OTHERS」,副標題為「1920〜1940年在巴黎的亞洲藝術家們」;這個主題一直是我感興趣的閱讀領域,並且在我的藝術收藏中也有所反映,其中三件巴黎畫派藝術家作品也被邀請參展。...

藝術收藏家姚謙/不合時宜的迷戀

前兩周,我沉浸在一部紀錄片的藝術世界之中;這部紀錄片名為《光之夢》(El Sol del Membrillo),它由維克多•艾裡斯(Victor Erice)執導,精彩地記錄了西班牙畫家安東尼•奧洛佩茲•加西亞(Antonio López García)在馬德里後院創作溫勃樹油畫的完整過程。此影片憑藉其獨特的拍攝手法和深刻的主題,贏得了廣泛讚譽;在第45屆坎城電影節上,榮獲評委會獎和費比西獎,同時還獲得了金棕櫚獎的提名。...

藝術收藏家姚謙/不要對寫實繪畫有偏見

看完葉子奇先生的大型個展,不久之後也到上海看了陳逸飛的大型回顧展,我發現在展覽現場裡,年輕觀者似乎很少,這是一個讓我感到好奇的現象。其實陪我同行的另一位上海朋友,我也感受得到他只為了陪伴我而來,對展覽似乎沒有太高的興致;觀後納悶了幾天忍不住探詢了一些較年輕的藝術愛好朋友,或者對於美術活動積極參與的朋友們,他們的反應都是相近的;他們提不起興趣,幾乎都是因為具象寫實繪畫過時,及油膩、矯飾、直男審美的迴避(這點和二十世紀初印象畫派出現時反學院畫派的情形一樣)。我還記得兩年前王家衛〈繁花〉播出之時,媒體還一度地討論劇中出現的陳逸飛作品成時尚流量,我記得是有一群文藝愛好的年輕人顯現出了一些興趣,突然間就給冷卻了。忽然想起當時朋友看了〈繁花〉也曾跟我聊起,該如何欣賞陳逸飛的作品?我想了很久,只能簡單地說不要對寫實繪畫有偏見!...

藝術收藏家姚謙/重回藝術現場—藝術不再只是單向的凝視

休養了一段生息、回到人群,選擇了人潮正為藝術聚集的香港。短短兩天、適應著許久未與人交流應對的自己,很容易說著話就累了;但是在好的藝術作品面前,總讓我又提起精神,千言萬語、滔滔不絕地與同行朋友分享閱讀。...

藝術收藏家姚謙/浴室與鄉愁:平凡深意的詩

初見葉子奇的畫作是在拍賣場上,看到他畫的靜物──〈野薑花〉可說一見鐘情,那是我童年每隔一、二年隨母親回娘家宜蘭鄉間記憶的符號;見葉先生不只畫出一支野薑花的形,也繪出了野薑花曾給過我兒時的無憂氣味。於是從此開始默默關注他的展覽和相關資料,因此也慢慢地感受到:他是一位向內選題、緩緩細畫的藝術家;他的作品每每都能準確道出我心中不可言說滋味,如是枝裕和的電影,平凡世事中琢磨出的詩。看過許多葉先生畫過的花、果、樹、雲、山、海與動物,幾乎都是熟悉日常中不經意可見的事與物,如同我收藏一幅他在紐約時所繪的浴室與鄉愁作品;然而置身在他的筆下,很自然地反映出觀者眼中的自我場景,形成一種獨白式的注目,延伸反應不只是物的本來,更是觀者自己當下的情感,其中包括了記憶、隨想和渴望。...

藝術收藏家姚謙/那個文藝時代:八零、九零年代的台北之感

最近草間彌生在台灣的展覽,又一次引起很大的討論流量。草間彌生的確是一位很優秀的藝術創作者,當然她強大的規劃推廣團隊也功不可沒;所以在全世界各地美術館有著他大型的回顧展,這幾年幾乎變成像世界巡迴演唱會般地進行著。我也曾在國外美術館看過她幾次規模極大的個展,然而我印象最深刻的,卻仍是在八零年代末、九零年代初在台灣皇冠藝文中心的展覽;那是我第一次親眼看到她的原作,也刺激了我,讓我對藝術、對創作有著不同的瞭解,也開始理解了:所有的創作都是一種溝通的管道與動機。...

藝術收藏家姚謙/新店晚霞:如夢船的存在

淡水河貫穿了整個大台北地區,像時間伸出的手,時而溫柔時而洶湧地經過台北人的生活。上個月意外地住淡水看了觀音山兩天,想起自己收藏中與它有關的作品,和一直沒有深究與我的彼此關係;沿著淡水河從出海口的觀音山逆流而上走,在另外一頭則是新店碧潭,我此時此刻的居住地。...

藝術收藏家姚謙/凝視觀音山:變幻之間,書寫屬於自己的心靈故事

因為一個意外的緣故,我在淡水住了兩日,所住的房間落地窗正對觀音山,因此得以細細觀賞常被遺忘的台北象徵。三十多年來居住台北,我與這座山並不陌生,卻也談不上親密;年輕時有過幾次周末去淡水吃吃喝喝,或許會隨意地在觀音山前拍張照,卻從未真正如此的凝視它。這次不一樣,我日夜對著它,猶如身處一場無聲的對話;那抹熟悉卻飄忽的山影,瞬間變得鮮活起來。它從不只是一座山,而是台北人情感裡一種抒情的寄託,是台北人家鄉記憶中的朦朧象徵。而連續兩日的凝視,細看觀音山被淡水河環繞,望著淡水出海口,隨著臨海多變天氣與海風沿河吹拂下,景色是「百變」的,清晨雲霧裊裊飄渺,正午陽光透亮直面,傍晚則隨夕照變幻成多彩。...

藝術收藏家姚謙/一件收藏品的旅行

一直以來藝術收藏這個行為占據了我生活中很大的一部分,因為它與我的閱讀、思考和感受息息相關,這似乎是我每天生活中不斷進行的事情。...

藝術收藏家姚謙/人色:人物描繪,反應人們對自我認知的演變

在前幾周遊覽慕尼克和維也納的幾座博物館後,我對人物畫在繪畫歷史中的意義有了新的理解:人物描繪實際上反應了人們對自我認知的演變。雖然我的收藏中肖像畫並不多,但這些作品為我提供了一個探索自我與他者關係的機會;在我所擁有的少數人物肖像畫中,當初選擇它們的動機,以及這些年來它們掛在室內牆上時,伴隨我日常閱讀的感受變化,都讓我聯想到在西方美術館中觀看偉人或傳奇人物的肖像畫。這些肖像畫不僅記錄了創作時的需求與意義,也隨著時間的推移,呈現出新的解讀。...

藝術收藏家姚謙/透過肖像畫,閱讀別人也閱讀自己

在我的收藏中,人物肖像的比例是最少的。也許我跟大部分人的想法一樣,雖然繪畫的人物可能是重要的人,但是未必與自己有關係。在我剛剛進入收藏圈的時候,就曾被收藏前輩善意地告知:儘量不要收藏肖像畫,因為那是不容易被接受增值的畫作。...

藝術收藏家姚謙/畫作「西瓜」:對應盛夏,精神上也需要降暑與安撫

當我在日本四國的今治市吃著瀨戶內海旅行的最後一天晚餐,那是一頓特別豐盛的和牛火鍋,慰勞自己這一段半自助大量體力付出的旅行;用餐時與廚師聊天、聽他解說牛肉,同時聽他介紹抬頭掛在牆上電視報導的年輕柔道選手,忽然插播當地氣象預報:預告著隔兩天後瀨戶內海的梅雨季開始。我心想,莫怪這幾天的旅程都是風和日麗、溫度不高不低,原來這裡的春末讓我趕上,夏天才剛剛要來。在我轉往東京待了三天後返回台北,已經是個讓我措手不及的盛夏了。...