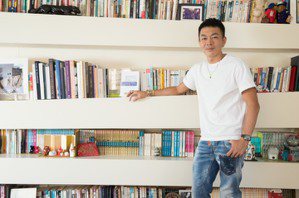

【優人物】從民宿到地方創生 何培鈞:努力到有機會為止

13年後,「天空的院子」已是知名民宿,何培鈞再把能量放大,套用到竹山的小鎮創生、再對外輸出經驗。當年的義無反顧,加上「努力到有機會」的執著,反轉出一個「不只是民宿」的傳奇。

從百年廢墟出發

這是一個被馬修連恩歌頌過的地方,同名專輯入圍金曲獎,替垂死的民宿打開活路。在那之前,何培鈞一個人守著這片院子。

「大學二年級來,看到這個百年廢墟有很多歲月的線條、美感。」別人眼裡的「鬼屋」,何培鈞看到木頭的結構、粗糠的白牆、清水磚,歲月的紋路與質樸的美感抓住了他,「只要能加入一些好設計,我覺得應該對台灣社會有大啟發。」

那個年代,「老屋新生」這個名詞還未誕生。「一開始是為了修復建築,並不是為了開民宿。」何培鈞說:「要談文化,就要讓來的人停留的時間拉長。在山上停留時間最長又要有營業執照,只剩下民宿可以選。所以我並不是為了開民宿而去開民宿,而是為了文化去當民宿的管家。」

讀長榮大學醫務管理學系的何培鈞,大三開始跨系跨校自學,退伍後付諸實踐,但「毛頭小子要上山搞民宿」這件事不意外地被銀行拒絕,第16家終於借款,社會新鮮人隨即背了1500多萬貸款,以及親友師長的「關切」。

幸而從小立志當建築師卻當了外科醫生的表哥古孟偉相助,上山看了一眼,當天向醫院請辭一年,還告訴表弟:「我們去買睡袋,住進去和房子一起呼吸。」

表兄弟就在山中修屋,找工班、找材料,外觀以古法修復,室內融入現代化的設計,一年後,在沒有公車、網路、第四台的山上開業了。

開幕後,表哥回去當醫生,何培鈞一個人守著900多坪,房客一離開,立即換床單被單、吸地拖地、垃圾集中、物件歸位、打掃浴室;掃完庭院的枯枝落葉,到下午3點45分,一身汗準備吃中飯,下一批客人又來了。他放下便當、沖個冷水澡,換上管家的衣服,打開大門迎賓。

但第一個月就碰撞了現實,只做了8000多元,而貸款要繳6萬多,1500萬花了一年,戶頭只剩下12萬;第四個月,銀行的查封通知來了。何培鈞沒在壓力下棄械,而是想起學校教的管理專業:「回到運營的現場,找到跟經營有關的數字」。

這就變成簡單的數學問題:一個月要繳6萬,一次6間房包場收3萬,如此一來,從原來負債1500多萬到一個月只要賣掉12個房間,轉化後的風險評估,似乎可行多了。

「我有感性的想法,但有管院的訓練,所以很務實。」何培鈞開始跑業務、寫信給各縣市文化局長,很幸運遇到馬修連恩,差點倒閉的民宿被外界看見,慢慢地,開始繳得起貸款、開始有了工作夥伴。

回想當年,何培鈞說:「有人來住的時候,壓力大到很想崩潰,沒人來住的時候,擔心倒閉,也很想崩潰。如果只是為了開民宿而開民宿,鐵定放棄了,可是為了重建台灣文化價值的使命感,就能突破這些辛苦的考驗。」

不只是民宿主人

何培鈞花7年還完1500萬元,但也差不多這時,卻發現遊客增加了、產值增加了,竹山人口卻一直在減少。

他的分析是,觀光過度發展,變成虛胖的人潮跟錢潮,批外面的貨來賣給遊客,過手就是產值,卻不是居民的經濟,但大量的遊客破壞居民的生活品質,短期的經濟虛胖讓房價上漲,所以居民趕快把房子租了賣了搬走。

何培鈞開始思考地方經濟的面貌,「竹青庭」人文空間是第一個答案,廢棄的台西客運站二樓員工宿舍變身的空間,一口氣解決數個問題:保留老客運站、竹編工藝,連接當地農業。一樓未來會有市集、體驗活動。

再後來,何培鈞發現不能只靠團隊的幾個腦袋,更要創造舞台,邀各界一起來發想。於是有了「小鎮文創」,再把閒置倉庫變成「光點小聚」,每個月最後一個周五晚上,關心小鎮的人都可以來,也可以上台分享創業想法,把求助問題放到「專長換宿」的網站上開放認養。四年前第一場只來4個人,現在都滿場。這就是變化。

第一年的「專長換宿」就有600多人,來自海內外各種藝術家、工作者,開發出包括竹編QR code、「鎮上喜歡聊天的老闆分布圖」等等新主意。他驕傲說:「這些讓人驚艷的想法,都是在這被遺忘的鄉鎮建築空間中被想出來的。」

計畫輸出「竹山經驗」

何培鈞的工作重點已不只是民宿主人,也忙著輸出「竹山經驗」,以前對著民宿客人結結巴巴談理念,如今動輒一日4場演講、5萬人的場合,海內外都有邀約,大陸不少城鎮想移植經驗。

他算著,明年竹山會發行結合錢包支付、社區貨幣、產品履歷的數位身分證;還有蚊子館活化、少子化下的大學活化等等計畫。

「以前我們想的可能是一年帶來多少遊客,明年開始,我們要想的是,一年可以培訓多少能解決台灣鄉鎮問題的人才。」例如給青年的「返鄉的12堂課」、例如「小鎮文創」的食宿學文經驗,再把社區營造結合文創、旅創、農創,再往外輸出。

這是一件對大我好、也有益小我的事。何培鈞笑說,幸好早早跨出「民宿主人」這個小框架,否則他也會跟其他同業一樣擔心旅遊市場的衰退,「可能我至今還在疊被子換床單,開口說的是客人多難搞。」

時間排給最想做的事

何培鈞很忙,但不喊累:「這13年做的是我最喜歡的事情,我已經把所有時間都排給我最想做的事情。」

有空就讀書、每天固定跑步3公里,除此之外,他笑說:「就希望不說話,那是最好的『停留』,但我應該是跑步不說話。如果完全坐著,我覺得很浪費時間。」

想到大一入學時,師長規畫的藍圖,讓他預見出社會後的生活:月薪兩萬多,買最貴的房子、有最長的工時。「我不想那樣,我想退伍後做一些有影響力的事。」何培鈞慶幸那一年的一見鍾情,而今還熱愛工作,還謹記分寸和初衷。

從小院子到一個小鎮,再往外輸出影響力,何培鈞相信:「很多事情不是有機會才努力,而是努力到有機會為止。」所以,他能驕傲地說:「我沒浪費我的人生。」

看看其他回鄉年輕人

●因著「小鎮文創」,幾位七年級生從外地返鄉,重新生根。

元泰竹藝社

家宏是第三代,本在台南開服飾店,6年前接手家裡快倒的代工廠。以前阿嬤做耳扒、爸爸做棒針,他接手後轉型,開發出竹牙刷、竹吸管、竹杯碗,產品行銷海內外,一個人從設計到顧店,是完全的斜桿青年。

小孟畫室

嫁到竹山來,對繪畫從喜歡變成事業,把荒廢的倉庫變畫室,設計、開課,兩個女兒的可愛畫像聲名遠播,她也負責鎮上不少大型彩繪。

好貨

三名青創家返鄉開店,要讓外地人買到竹山的好產品。陳思帆以茶籽油做的肥皂,外觀做成冬筍,包裝也做成綠色的竹節,很能代表竹山。

八重勝包子店

夫妻倆原本在頭份擺攤,經何培鈞邀請返鄉開店,以竹山地瓜等天然食材做造型饅頭。

優人物

最新文章

-

陳文茜悼好友蔡璧名 無約之約、再無約期

2025/10/22 -

【優人物】舒淇:每個女人心中,都住著一個「女孩」

2025/10/22 -

【優人物】愛上就沉迷做到極致 米其林餐廳主廚黎俞君的鹽之華精神

2025/08/03 -

【優人物】NOBUO主廚 李信男Nobu Lee 極曲折的人生 極純粹的料理

2025/06/22 -

【優人物】logy主廚田原諒悟的野望: 鎖定米其林三星

2025/05/11 -

【優人物】最好的投資是自己 李依錫打造甜點界的法朋傳奇

2025/03/30 -

【優人物】雙胞胎的人生與寫作灌注於一人 楊双子的文學漫遊錄

2025/03/09 -

優質系/劇場型壽司秀之王 渡邊貴義登台客座

2025/01/24 -

【優人物】因為寫作 變成更好的自己 作家平路:參考座標就是這個島

2024/12/08