【優人物】不只是耿畫廊的女兒 吳悅宇以TKG+自證藝術眼光

上班日的內湖科技園區盡是行色匆匆的白領,但轉過某個街角,就能遇見藝術,比捷運西湖站更早進駐的「耿畫廊」多年來耕耘常玉、趙無極等大師,年輕一點的TKG+則推介新一代的當代藝術家。

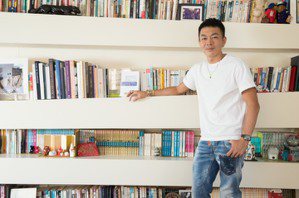

吳悅宇(Shelly)在母親耿桂英的支持下創立自己的畫廊品牌,自己去發掘藝術家、參展、辦展,與先生邱耀正(Yoyo)從藝術與商業的角度分進合擊,13年來,承接耿畫廊、並打造屬於自己的TKG+藝術王國。

母親給的薰陶

耿桂英創辦的耿畫廊今年是30周年,有這樣在藝術圈舉足輕重的母親,吳悅宇自小在藝術裡耳濡目染,在紐約讀相關科系,母親每次去看她,也總帶著她去藝術家的工作室、去美術館,只是口頭上從未要求她女承母業。

吳悅宇本想走創作路,但大學讀著讀著遇到瓶頸,就決定先回來實習,慢慢再決定未來,「進入畫廊生態後才發現,原來我兜兜轉轉,找的就是這個。我的創作能力有限,但我喜歡欣賞別人的創作,這個工作不正適合我嗎?」

真正進到畫廊領域之後,母親的要求就不一樣了,而自小在國外長大的吳悅宇也承認一開始並不輕鬆,有許多要適應和學習的地方。但慢慢的,她也能以專業的眼光看待耿畫廊。

「我媽媽在她的年代已經走得非常前衛。」吳悅宇說,耿桂英本是經營西洋美術,常去巴黎、紐約參訪,因此發現很多被低估的華人藝術家,之後即致力耕耘趙無極、常玉這些如今皆為大師的前輩藝術家,再往上到吳大羽、往下到現今華人的抽象藝術家如蘇笑柏等。

「但她一個人能耕耘的有限,也許到中生代的部分就沒有多餘的心力了。」吳悅宇看到了問題,年輕的她,有了新的想法。

TKG+ 起心動念

剛返國時,吳悅宇承認她看不懂當時的華人市場,明明學的是西洋美術,卻覺得亞洲市場上盡是她不認識的藝術家、價格更是亂糟糟。

想找出其中脈絡,她到新加坡的蘇富比藝術學院進修。於此同時,吳悅宇也注意到台灣有很多具潛力的年輕世代藝術家,可惜欠缺舞台,難以被國際認識,她想做點什麼。

「我想傳承,幫媽媽完成她永續經營的願望,同時我也想建立成就感。」吳悅宇說:「年輕的我也想試試有沒有能力、有沒有眼光,同時又可以幫助一些跟我年紀差不多的年輕創作者。」

TKG+ 從零開始

「當然是在媽媽的支持下,我才有辦法經營TKG+,她是我的金主。」吳悅宇不否認獲得母親的助力,2009年,TKG+誕生。

她本以為只要和藝術家亮出「我是耿姐的女兒,我想跟你合作」就能無往不利,結果根本沒什麼優勢。原因是耿畫廊品牌太鮮明,擁有太多大師,年輕藝術家對吳悅宇遞出的橄欖枝有所遲疑,可能覺得方向不同,也無法想像自己的錄像或前衛作品跟趙無極相提並論。

「當時的我真的傻乎乎的。」吳悅宇想到當初:「吃滿多閉門羹。」她抱持著赤誠的心,不輕言放棄,邊做邊問邊學,累積經驗,終於遇到了和她同樣是「初生之犢」無所畏懼的陳敬元。

當時吳悅宇27歲、陳敬元26歲。她去看了他的第一次個展就很欣賞,約了在餐廳見,一談六小時,結束時,陳敬元爽快說「好」,吳悅宇一開始還茫然,不敢置信這就成了。

陳敬元成為TKG+第一位藝術家,接著吳悅宇又簽了在國際間已有知名度的蔡佳葳。至今,TKG+已有海內外共15位藝術家。

夫妻聯手 強化經營思維

在TKG+的營運上,吳悅宇是學術的,先生邱耀正自三年前投入後擔任總監,帶來務實的眼光。

吳悅宇形容,原本她深耕台灣當代藝術的領域,地基打了很久,但一直不敢蓋房子,邱耀正一進來就說:「妳房子早就可以蓋了。」

「他很果斷,眼光也很獨到。」以前吳悅宇和藝術家合作,總會先試做一檔展覽看看,邱耀正卻說「就合作,不用猶豫」。這讓她讚歎:「他這方面的直覺真的比我敏銳很多。」

邱耀正的眼光也是來自家族薰陶。身為贊泰建設二代,外公是國泰集團創辦人蔡萬春,大舅蔡辰男很早就收藏陳澄波等人的作品,後來小舅蔡辰洋經營「寒舍」,先收骨董、後也與藝術家合作,二姊學服裝設計也愛藝術,所以他也是從小被藝術包圍著。

在認識吳悅宇之前,邱耀正就來TKG+買了表妹蔡佳葳的作品,但兩人直到2015年新加坡國家美術館開幕時候才真正認識。他笑說:「那時就覺得她氣質很好。」回來後,藉口買了表妹的作品還沒掛起來,約吃飯,就這樣開始了。

加入TKG+後,邱耀正發現問題,老婆每天在忙,出國參加博覽會,每次參展所費不貲,但台灣藝術家的價錢偏低,就算作品全賣完,還是賠本。

「台灣藝術家為什麼價錢那麼低?我覺得是他們出去的機會太少,國外藏家不太認識他們。」邱耀正覺得必須跟國外畫廊合作,那就要先簽下國外藝術家,所以他開始往東南亞探看,先後找到泰國的彌載映、緬甸的薩望翁.雍維。

以彌載映為例,一張畫平均約兩萬五到三萬美金,賣一張抵台灣藝術家的10張,這樣畫廊才不會參展只是在燒錢。邱耀正說:「我進來時,TKG+快10年了,是時候靠自己成長、養活自己,我覺得這才是一個成功畫廊。」

在他看來,吳悅宇是很學術的,而他是很商業的,「開畫廊就是要賣畫,不能一直做展覽不賣東西,藝術家也會很可憐。」他現在負責管理,也會帶領妻子與藝術家建立私交,在請客吃飯間建立默契,這也是他過去做潮牌時的經驗。

吳悅宇笑說:「我跟先生是滿好的互補,兩者結合起來,我們就可以做出好品質的展覽、同時又可以有更好的營收。」

打開價格困局

但問題的癥結還在:台灣藝術家的價格上不去。

吳悅宇說,藝術家的價格低時,帶到哪裡都很好賣,只是賣光了還是賠錢;一旦調漲到一個階段,又遇到坎,不再是原來的收藏族群,而新的藏家族群也許會希望有更成熟的創作者、又或者還不確定這位藝術家的未來,這又出現瓶頸。

「在這一塊,我跟我媽媽都意識到滿吃力的,可是又不得不經營,因為侷限在台灣,就永遠不會有國際市場。」吳悅宇說,這就是為什麼必須參加國際博覽會,一是畫廊可以主動去做,二是國際的藝術博覽會吸引來的不只有收藏家,還有策展人、美術館的館長等。

例如吳悅宇與何采柔合作的第二年,獲2017年香港巴塞爾藝術博覽會公共藝術展區策展人來台相中,就將一個大型的公共藝術計畫搬到香港展場,雖然成本極高,但從前一晚的VIP之夜到四天的正式展期,每日平均2000多人次參觀。自此,何采柔被世界看見,國際展覽邀約沒有停過。

藏家經營

母親的耿畫廊和女兒的TKG+,客群上難免有部分重疊,所謂「old money」和「young rich」都是潛在藏家,品味不見得接近,在吳悅宇看來,就是一種傳承。

吳悅宇也發現,疫情以來,大家出不了國,慢慢對藝術品產生興趣,認識後才知道,原來藝術門檻也可以很低,也可以收到很優秀的年輕創作者的作品。

但經營畫廊,難免遇到買家第一句問的就是「會增值嗎?」這讓兩人都有些無奈。

吳悅宇通常會建議對方先設定一個無壓力的金額範圍,「很難有人是不繳學費就能直接收到對的藝術品,總是要有一個學習過程,但我們不希望大家付出太昂貴代價。」TKG+希望做到把關,幫助收藏家基於正確的價值觀建立眼光和收藏。

邱耀正以買賣股票來比喻,有人要長線、有人炒短線,每個人要的不一樣,「當短線的人來問我,我會說這邊不適合你;如果你要長線,可以跟我走。」

吳悅宇對台灣藏家還是有信心的,因為他們的眼光走的很前面,早在2、30年前就開始收藏現今那些鼎鼎大名的藝術家,而在大家一窩蜂追這些名家時,台灣收藏家已經在看下一波了。只是台灣的收藏家格外低調,並不張揚,默默收進許多作品,有如非正式的「地下美術館」,國際間如果要辦展,還常常要跟台灣的收藏家借展。

內科裡的藝廊

在TKG+於2009年創立的前一年,耿畫廊搬家。

吳悅宇記得那時這一帶很荒涼,又逢金融海嘯,1樓店面幾乎全空,但他們看中了現址,迅速簽約。而看中的原因是,空間夠大,6、7米高,卡車可以直接開進來。

總計五個樓層,B1是TKG+展演空間,皆為旗下經營代理的藝術家;1樓門面屬耿畫廊,以華人藝術家為主;2樓「TKG+ project」是實驗性質的空間;3樓是「TKG Masters」展出大眾不易見到的大師作品;4樓為私人展間。

畫廊圈罕見的大空間,不靠熱誠支撐不起來,這也帶來優勢,不只洽談國外藝術家來台展覽時,會因更大的發揮空間而更有吸引力,也等於是給年輕藝術家鞭策的動力,因為空間小時除了盡量「塞」之外別無他計,但要駕馭大空間就不容易了,必須思考作品跟空間的關係。

「藝術家因此有地方可以練兵。」吳悅宇說,否則若藝術家平時只在10坪大空間展覽,一旦受邀到國外美術館200坪展廳展覽,可能會不知所措,同時,策展人來一看,眼前的規模也可以直接搬過去。也因此,TKG+這幾年的國際邀約愈來愈多。

除了硬體,人才也分工,吳悅宇自豪說:「我們比較像以美術館的方式在經營團隊。」這在畫廊界的確少見,在這裡,展覽部是將每一位員工當成獨立策展人訓練,且展場內從打燈、布展等等皆不假手外包,其他如典藏、倉管、行銷、業務等等,20名員工,各司其職。

面對挑戰─疫情

2020年,新冠肺炎疫情席捲全球,吳悅宇承認那一年「不知所措」,但危機帶來轉機,畫廊迅速反應,建構虛擬展廳及全新運營模式,照樣參加國際展會。

去年在香港巴塞爾藝術博覽會,TKG+隔海請當地一名女孩顧展位,推出新合作的香港藝術家鄺鎮禧,在日本的藏家則透過手機收看主辦方的手機導覽,再透過手機與台灣TKG+接洽,這樣三方跨海完成交易。

面對挑戰─藝術與商品的界限

這幾年,草間彌生、奈良美智和村上隆三位當代藝術家炙手可熱的程度,堪稱現象級。但外界迭有質疑,認為其作品與商品的界線模糊。

吳悅宇從學術角度分析,這三位走紅的原因跟藝術作品被商品化有一定的關係,雖然都是從海外紅回日本,但類型不同。

草間彌生是六、七十年代女性創作者中的先鋒,做了很多前衛的裝置和行為表演,有其學術定位,之後才再跨界跟品牌合作。

另一種則反向操作,在潮流文化中先被推崇,再進到藝術殿堂,這一類的始祖是安迪沃荷,當初因著「ART FOR THE MASS」,將藝術大眾化。但她說:「只是現在常被斷章取義,明明就是量產,卻炒到藝術品的價格,真正的藝術品反而不見了。」

邱耀正第一次買奈良美智是在家飾店入手的菸灰缸和三個玩具,一個2000多元,沒想到這幾年都漲到幾萬元,讓他想問:「為什麼?它就是一個玩具、不是藝術品。」當然,若奈良美智再出限量、有版次的作品,因為已獲潮流藝術和拍賣會認可,可以當成藝術品,否則在他看來,就只是商品。

※ 提醒您:抽菸,有礙健康

面對挑戰─來勢洶洶的NFT

儘管Damien Hirst這些藝術家都投入NFT,TKG+暫時觀望。邱耀正預言泡沫化不遠:「我不覺得NFT現在適合藝術家,現在要直接把藝術帶進元宇宙,還有很長的路要走。到目前為止,我都不會讓我們畫廊的藝術家推出NFT。」

吳悅宇的觀點是:「終究還是需要虛實整合。」Damien Hirst相對已經掌握其中精髓,有遊戲的概念、又不違背自己創作的脈絡,但那是因為他本身就是懂得操作市場的藝術家。

吳悅宇說,可能在現實世界無人聞問的人,只因了解這個遊戲世界反而爆紅,而在現實世界真正耕耘的創作者卻因不懂NFT的語言而無法在那個世界生存,「剛開始大家是不理智的,任何人都覺得可以分一杯羹、都在亂買,這就是一個亂象。」

未來繼續壯實品牌

不盲目跟風投入NFT,是因為吳悅宇對未來有明確想法:「奠定TKG+品牌,在亞洲、甚至西方,讓品牌愈堅實,對我們的藝術家更有幫助。」

吳悅宇說,即使因應環境的轉變,會有一些不同的嘗試,但中軸不變,TKG+在台灣的當代藝術圈已有所成,但在國際間還有待開發,包括東南亞、東北亞等不同地區的藝術家,「這就是TKG+下一個10年的願景。」在這過程中,會有邱耀正繼續從商業面提供協助。

「因為我們的願景就不是只當一家小畫廊,而是有規模的大畫廊。」這位畫廊之女期望,能像母親主持的耿畫廊一樣,推出的藝術家都能獲得一定的關注度,被期待是明日之星,TKG+才真正成為吳悅宇為台灣年輕創作者打造的支持力量。

優人物

最新文章

-

陳文茜悼好友蔡璧名 無約之約、再無約期

2025/10/22 -

【優人物】舒淇:每個女人心中,都住著一個「女孩」

2025/10/22 -

【優人物】愛上就沉迷做到極致 米其林餐廳主廚黎俞君的鹽之華精神

2025/08/03 -

【優人物】NOBUO主廚 李信男Nobu Lee 極曲折的人生 極純粹的料理

2025/06/22 -

【優人物】logy主廚田原諒悟的野望: 鎖定米其林三星

2025/05/11 -

【優人物】最好的投資是自己 李依錫打造甜點界的法朋傳奇

2025/03/30 -

【優人物】雙胞胎的人生與寫作灌注於一人 楊双子的文學漫遊錄

2025/03/09 -

優質系/劇場型壽司秀之王 渡邊貴義登台客座

2025/01/24 -

【優人物】因為寫作 變成更好的自己 作家平路:參考座標就是這個島

2024/12/08